शुक्रवार, 10 सितंबर 2021

स्मृति शेष

मंगलवार, 31 अगस्त 2021

समाजवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

सुप्रभात!

मंगलवार, 18 मई 2021

सकारात्मकता

सकारात्मकता

-----------------

पाखंड का नाटक वायरस के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला जिसमें ताली पिटवाकर, थाली पीटवाकर, घंटे बजवाकर और शंख बजाकर मोमबत्ती और दिया जलाकर, समय से अँधेरा कराकर जो पाखंड रचा था उसी समय लग गया था की बड़ा अनर्थ होने वाला है । परंतु वायरस था कि जाने का नाम नहीं लिया। तब्लिगिओं और कुछ मुश्लिम संस्थानो को इंगित करते हुए इन्होंने पूरी दुनिया में हल्ला किया की इनकी वजह से कोरोना आया। जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई। जब इसके लिए वैक्सीन बनाने की बात आई तो खुद जा जा करके वैक्सीन का निरीक्षण करने लगे और इनका फोटो चारों तरफ कोरोना वायरस की गति से तेज, तेजी से बढ़ने लगा। अब इनकी वैक्सीन बन गई। जिसका श्रेय यहाँ के वैज्ञानिकों को जाना चाहिए था जनाब खुद लूटने लगे ! पर हुआ क्या ? वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को लगाने की बजाय उसका भी व्यापार करने पर उतर आए। आज के हालात यह हैं की वैक्सीन उत्सव का आयोजन किया गया और वैक्सीन ही नहीं है ?यह अपनी नकारात्मकता छुपाने के लिए सकारात्मकता का एक नया जुमला लेकर अवतरित हुए हैं। कहीं मुहँ नहीं दिख रहा है इनका चरों तरफ लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं और न जाने कितनी हस्तियां चली जा रही हैं आम आदमी की तो छोड़िये।

रविवार, 16 मई 2021

सकारात्मकता की दुहाई।

सकारात्मकता की दुहाई।

भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप भारत के संविधान से बनता है। लेकिन इधर निरंतर देखने को मिला है कि भारत के संविधान पर जिस तरह से नकारात्मक सोच रखने वाले लोग नकारात्मक तरीके से काबिज होकर विनाश की पराकाष्ठा पर पहुंचाकर आज सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं।

जबकि संविधान की मंशा देश को समतामूलक और गैर बराबरी को समाप्त कर एक संपन्न राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पर आधारित है। लेकिन लंबे समय से चले आ रहे एक खास सोच के लोगों के बहुत सारे विवादों के चलते यहां की बहुसंख्यक आबादी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रही है। उसके विविध कारण रहे हैं. उसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब कारणों के साथ-साथ जो एक गैर महत्वपूर्ण कारण है वह है धार्मिक कारण।

जैसे ही हम धार्मिक कारण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि धर्म एक ऐसा निरंकुश हथियार है जो आतंकवादियों की तरह उन लोगों के हाथों में है जो लोग संविधान नहीं मानते। मानवता का अर्थ नहीं समझते। निश्चित तौर पर इस तरह का धर्म मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और इसी तरह का धार्मिक षड्यंत्र इस लोकतांत्रिक देश को अपने मजबूत पंजो से निकलने नहीं दे रहा है। जिसकी वजह से आज देश त्राहिमाम कर रहा है। यही कारण है कि हमारी पूरी आबादी इस धार्मिक षड्यंत्र के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। उसे संवैधानिक स्वरूप की समझ ही नहीं होने दी जाती। हमारे संविधान में धर्म को मानने और ना मानने का कोई प्रतिबंध नहीं है। धार्मिक रूप से सभी लोग स्वतंत्र हैं और वह किसी भी धर्म को मानने के लिए अपनी अपनी तरह से आजाद हैं। जब से यहां धर्म को हथियार बनाया गया है। इसी धर्म रूपी हथियार के माध्यम से प्राचीन काल से चले आ रहे धर्म को "धार्मिक पाखंड" को धार्मिक आतंकवाद की तरह की उद्घोषणा से जोड़ दिया गया है। जिसकी वजह से तमाम तरह के लोगों को जो भी उन आतंकवादियों के पाखंडी उदघोषणाओं का विरोध करते हैं। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है या जाता रहा है। और उसी तरह से आज भी बनाया जा रहा है।

अब इस धर्म में यह देखना होगा कि इसमें नकारात्मकता का कितना बोलबाला है। यदि हम एक एक बिंदु पर विचार करें तो पाएंगे कि जितना समय हम अपने अधिकारों के लिए या उनको जानने के लिए नहीं देते उससे ज्यादा समय हम धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड के कार्यक्रम एवं उन पर चलने के लिए कथित रूप से आस्था के नाम पर भयभीत होकर शामिल होने में बाध्य हो जाते हैं। जिन घरों में लाइब्रेरी बनाए जाने की जगह मंदिर या पूजा गृह बनाए जाते हैं उसके साथ ही हर एक ऐसी जगह किसी देवी देवता को लगा दिया जाता है। जिसकी वजह से वहां यह धर्म विराजमान रहे इसकी व्यवस्था स्वतः हो जाती है। इस धर्म में जिस तरह की अलौकिक संरचनाएं की गई हैं जो किसी भी तरह से वैज्ञानिक नहीं है ? किसी को आठ दश मुंह किसी को 15-20 भुजाएं, और न जाने कितने प्रकार के कपोल कल्पित निर्माण से ऐसा निर्माण किया जाता है जिससे प्रामाणिक रूप से पाखंड से लगभग 33 लाख देवी देवताओं की रचना की गई है।

यह तो तय है की निश्चित रूप से प्राचीन काल से चतुर लोगों ने जिस तरह से षड्यंत्र करके इस तरह के धर्म की संरचना की होगी उससे ही सारी संपत्ति को एक तरह से अपने लिए सुरक्षित करने हेतु इस प्रकार के नाना प्रकार के षड्यंत्र कर ऐसे ऐसे ग्रंथ बना रखे हैं, जिसमें समता समानता और बराबरी का कोई पक्ष ही नहीं है। इसी तरह से कालांतर में हमारे समाज में भी नैतिक रूप से समता समानता और बराबरी का अधिकार ना मिलने पाए इसके निरंतर उपक्रम करते रहे गए हैं और किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जिन जगहों पर लोगों को ज्ञान के लिए अध्ययन का केंद्र बनाया जाना चाहिए था वहां पर बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया और इन्हीं मंदिरों के माध्यम से धर्म का नियंत्रण रखा जाने लगा जहां इस तरह की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया गया कि व्यक्ति अंधा होकर उस केंद्र की तरफ स्वत: आकर्षित होता हुआ प्रस्थान करता रहा।

*आज यह हालात है कि कल तक जिनको उन मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और ना ही उन मंदिरों में शासन करने वाले लोगों से उठने बैठने और स्पर्श करने की आजादी थी आज उन्हें बड़े-बड़े अभियान चलाकर धार्मिक बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

इसका ताजा उदाहरण ले तो हम पाएंगे कि दुनिया की सबसे चालाक कॉम जिसे यहूदी कहा जाता है हिटलर ने उसे गैस चैंबर में डाल डाल कर मारा था लेकिन आज उसी चतुर कौम ने पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार जमाया हुआ है। मूल रूप से फिलिस्तीनीओं पर हमलावर है।

वैज्ञानिक आधार पर जिन चीजों का विकास हो सकता था और जिनके माध्यम से दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सकता था। उसको लंबे समय से दुनिया के बहुत ऐसे मुल्क जहां धर्म का आधिपत्य है प्रभावी नहीं होने दिया। हालांकि जब यूरोप के बारे में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए धर्म छोड़कर जिस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार किए उसका परिणाम यह हुआ कि आज वह पूरी दुनिया में विज्ञान की वजह से सर्वोच्च स्थान पर हैं ना कि धर्म की वजह से।

हम बात कर रहे हैं नकारात्मकता कि जिसकी वजह से उन लोगों को जिनकी नकारात्मक सोच है सकारात्मक सोच की बात करने की साजिश करनी पड़ी है।

हम यह हमेशा जानते हैं कि किसी भी तरह का आतंकवाद, किसी भी तरह से मानववादी या मानवतावादी कदम नहीं हो सकता ? लेकिन हम धार्मिक आतंकवाद अनैतिक आतंकवाद और धूर्तता के विविध रूपों में जब आतंकवाद की खोज करते हैं। तब पाते हैं कि जिसको अभी तक हमने संत समझा हुआ था वह मूल रूप से अपराधी और आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके हजारों उदाहरण आपको रोज मिलेंगे जब आप इस पर विचार करेंगे या विमर्श करेंगे, धार्मिक आतंकवाद हमेशा मानवतावाद को कमजोर करता है और ऐसे झूठ फरेब अंधविश्वास चमत्कार को परोसता है जिससे अज्ञानता का प्रसार बढ़ता जाता है। तब तब धार्मिक आतंकवादी अपना आतंक निरंतर फैलाता जाता है।

अब यहां पर आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल धर्म के साथ करने से मेरा तात्पर्य वही है जो किसी भी आतंकवाद का संबंध किसी व्यवस्था के साथ होता है। धर्म लगाते ही अधर्म पर वह चलने के लिए एक तरह का अधिकार प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसके हाथ में धर्म है वह जो कुछ भी करेगा उसे माना जाएगा कि यही धर्म है। जबकि धर्म और अधर्म का निर्धारण जब वैज्ञानिक आधार पर लिया जाता है तब सही और गलत से उसका मतलब होता है और लोक में इसी तरह की मान्यता रही है।

लोक में व्याप्त मान्यताओं के आधार पर उनके प्राकृतिक उपादान निरंतर धर्म का स्थान लेते रहे हैं। और धार्मिक शब्द उनके लिए उत्पादन से जुड़ा होता था। जिसकी वजह से वह नाना प्रकार के आयोजन करते थे, और अपने उत्पाद पर प्रसन्नता जाहिर करते रहे होंगे। यथा फसलों का फलों का दूध दही का या पुत्र पुत्रियां और उपयोगी पशुओं के संवर्धन और खुशहाली को हमेशा उन्होंने पर्व के रूप में मनाया होगा। ऐसी परंपरा का आज भी हमारे लोक और कबिलाई समूहों में वह स्वरूप बचा हुआ है।

लेकिन जिस तरह के आतंकवाद का चेहरा धर्म के पीछे छुपा हुआ नजर आता है। उससे यहां की प्राकृतिक मान्यताओं का दोहन करके उन्हें ठगने का स्वरूप तैयार किया गया। वही स्वरूप धीरे धीरे धीरे धीरे 33 लाख देवी देवताओं के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका केंद्र किसी एक धर्म के नाम पर सुरक्षित कर दिया गया। और वह धर्म जो सबसे ज्यादा खतरे में बताया जाता है। वह न जाने कितने लोगों की जिंदगी को हजारों हजार साल से तबाह किए हुए बैठा है।

ज्ञातव्य है कि उस धर्म से समय-समय पर तमाम लोगों ने विद्रोह करके अपने अलग-अलग धर्म बनाए। लेकिन कालांतर में उन धर्मों में भी इसी तरह का आतंकवादी पहुंच करके उस पूरे धर्म को या तो कब्जा कर लिया या तो नष्ट कर दिया। हालांकि जो धर्म अभी दिखाई देते हैं और उन में समता समानता और बंधुत्व का संदर्भ महत्वपूर्ण है उसे भी धीरे-धीरे इन्हीं आतंकवादियों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसी तरह का बना दिया है। जैसा यह धर्म के नाम पर करते आए हैं।

सकारात्मक सोच की जरूरत तभी पड़ती है जब नकारात्मक सोच अपना आधिपत्य जमा लेती है नकारात्मक तरीके से धार्मिक आतंकवाद का सहारा लेकर जब साम्राज्य बनाया जा रहा था। तो उस साम्राज्य को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत तो पड़ेगी ही। अन्यथा उस साम्राज्य के स्थापना और अवस्थापन को लेकर जब नकारात्मक सोच उसमें छिद्रान्वेषण करेगी, तब पता चलेगा कि किस तरह से धार्मिक आतंकवाद संवैधानिक अधिकारों को भी कमजोर करने में सफलता प्राप्त कर लेता है।

आइए हम सकारात्मक सोच पर विमर्श जारी रखें ? क्या जो आज इस सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं उन्होंने अब तक कौन सी सकारात्मक सोच अख्तियार की है। उदाहरण आपके सामने हैं, प्रमाण आपके सामने हैं, देश की व्यवस्था आपके सामने है, जरा इन सब का मूल्यांकन संवैधानिक तरीके से करिए तो इनकी सकारात्मकता का पूरा ताना-बाना आपकी समझ में आ जाएगा। यह एक नए तरह का एजेंडा है जिसके सहारे अपने ही सारे अपराधियों और अपराधों को आवरण पहनाकर उन्हें सकारात्मक करने की साजिश है। जिसे सही साबित करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिसे किसी महत्वपूर्ण संगठन ने जो उसका मुखिया है, उसके बयान से अच्छी तरह से देखा जा सकता है। कि "जो चले गए वह मुक्त हो गए" ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के आतंकवादी को पहचानने की जरूरत है। .क्योंकि संविधान जीवन और जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार का दायित्व सुनिश्चित करता है। और यहां पर जाने के लिए जिस बेरहमी और अव्यवस्था की वजह से लाखों की संख्या में लोग चले गए अपने पीछे उन तमाम लोगों को छोड़ गए जो आज बेसहारा हो गए हैं। उनके लिए किसी संगठन के मुखिया का यह संबोधन कितना उचित है ? कि जो चले गए वह मुक्त हो गए।

"जो चले गए वह मुक्त हो गए" ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के आतंकवादी को पहचानने की जरूरत है।

इस लेख के अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति को जो इस तरह का उच्चारण कर रहा है अब उसको चला जाना चाहिए और अपने आतंकवाद से लोगों को मुक्त कर देना चाहिए।

-डॉ लाल रत्नाकर

शुक्रवार, 14 मई 2021

एक बार भी "श्मशान" की बात नहीं कर रहा है ?

(कार्टून बीबीसी से साभार)

बीबीसी के कार्टूनिस्ट कीर्तीश ने इसमें सब कुछ तो कह दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 7 सालों से कलाओं के विविध रूपों पर जितना बड़ा हमला हुआ है उसकी वजह से कार्टून में भी अब भक्ति ही दिखती है। शायद भक्तों को यह समझ में नहीं आ रहा हो कि जो व्यक्ति देश की संपदा को उपहार के रूप में भिक्षा स्वरूप किसानों को ₹2000 उनके खातों में ट्रांसफर करके किसान सम्मान निधि की बात कर रहा है। अब वह एक बार भी "श्मशान" की बात नहीं कर रहा है, दुश्मन को अदृश्य बता रहा है और जबकि सबको यह दिख रहा है कि असली दुश्मन कौन है! और वही ऐसा बोल रहा है।

अर्जक संघ

अर्जक विवाह पद्धति :

यह पद्धति ब्रह्मिणवादी पाखंड से अलग है जिसे उत्तर भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही रामस्वरूप वर्मा वंचित तबके को आडंबर वाले जातिगत व्यवस्था से बाहर निकालना चाहते थे। वे मानते थे कि भारतीय समाज के बड़े हिस्से के पिछड़ेपन का मूल कारण है—धर्म के नाम पर आडंबर। तरह-तरह के कर्मकांड और रूढ़ियां। शताब्दियों से दबे-कुचले समाज को पंडित और पुजारी तरह-तरह के बहाने बनाकर लूटते रहते थे। ‘अर्जक संघ’ के गठन का प्रमुख उद्देश्य लोगों को धर्म के नाम किए जा रहे छल-प्रपंच और पाखंड से मुक्ति दिलाना था।

अर्जक संघ :

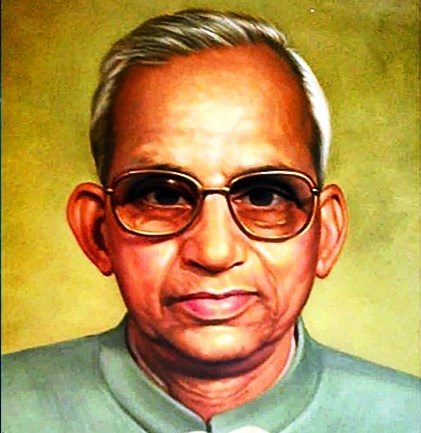

रामस्वरूप वर्मा (22 अगस्त, 1923 – 19 अगस्त, 1998), एक समाजवादी नेता थे जिन्होने अर्जक संघ की स्थापना की। लगभग पचास साल तक राजनीति में सक्रिय रहे रामस्वरूप वर्मा को राजनीति का 'कबीर' कहा जाता है।

‘धार्मिक यंत्रणाएं, एक साथ और एक ही समय में वास्तविक यंत्रणाओं की अभिव्यक्ति तथा उनके विरुद्ध संघर्ष हैं। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह, निष्ठुर, हृदयहीन संसार का हृदय, आत्माहीन परिस्थितियों की आत्मा है। यह लोगों के लिए अफीम है। मनुष्य ने धर्म की रचना की है, न कि धर्म ने मनुष्य को बनाया है।’ᅳकार्ल मार्क्स

दुनिया में अनेक धर्म हैं, लेकिन अपने ही भीतर जितनी आलोचना हिंदू धर्म को झेलनी पड़ती है, शायद ही किसी और धर्म के साथ ऐसा हो। इसका कारण है जाति-व्यवस्था, जो मनुष्य को जन्म के आधार पर अनगिनत खानों में बांट देती है। ऊंच-नीच को बढ़ावा देती है। मुट्ठी-भर लोगों को केंद्र में रखकर बाकी को हाशिये पर ढकेल देती है। ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं हुई। बुद्ध से लेकर आज तक, जब से जन्म हुआ है, तभी से इसके उपर उंगलियां उठती रही हैं। जाति और जाति-भेद मिटाने के लिए आंदोलन भी चले हैं, बावजूद इसके उसे मिटाना चुनौतीपूर्ण रहा है। उनीसवीं शताब्दी के बौद्धिक जागरण के दौरान, यह मानते हुए कि बिना धर्म को चुनौती दिए जातीय भेदभाव से मुक्ति असंभव हैᅳजोतीराव फुले ने हिंदू धर्म तथा उसको संरक्षण देने वाले वर्चस्ववादी जाति-व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। उसके बाद उसे बहुआयामी चुनौती डॉ. आंबेडकर, ई. वी. रामास्वामी पेरियार, स्वामी अछूतानंद, नारायण गुरु आदि की ओर से मिली।

जिन दिनों देश में आजादी की राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ‘त्रिवेणी संघ’ पिछड़ी जातियों और अछूतों के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्ष कर रहा था। आजादी के बाद 1970 के दशक में गठित अर्जक संघ ने जातीय शोषण और धार्मिक आडंबरवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। इसके प्रणेता थे रामस्वरूप वर्मा। आरंभ में उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कानपुर और आसपास के क्षेत्रों व मध्य बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। पिछले कुछ वर्षों से उसकी लोकप्रियता में तेजी आई है। संचार-क्रांति के इस दौर में सैकड़ों युवा उससे जुड़ चुके हैं। इसके फलस्वरूप वह उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकलकर बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांतों में भी जगह बना रहा है।

रामस्वरूप वर्मा

अर्जक संघ की स्थापना रामस्वरूप वर्मा ने 1 जून 1968 को की थी। इसके प्रचार-प्रसार में उनका साथ दिया ललई सिंह यादव और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद ने। इनके अलावा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम महाराज सिंह भारती, मंगलदेव विशारद जैसे बुद्धिवादी चेतना से लैस नेताओं ने किया। इन सभी का एकमात्र उद्देश्य था, सामाजिक न्याय की लड़ाई को विस्तार देना। ऊंच-नीच, छूआछूत, जात-पांत, तंत्र-मंत्र, भाग्यवाद, जन्म-पुनर्जन्म आदि के मकड़जाल में फंसे दबे-कुचले लोगों को, उनके चंगुल से बाहर लाना।

दरअसल, जोतीराव फुले हिंदू धर्म की विकृतियों की ओर बहुत पहले इशारा कर चुके थे। उसके बाद से ही उसमें सुधार के दावे किए जा रहे थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब दलितों और पिछड़ों का नेता कहलाने की होड़-सी मची थी। उससे लगता था कि लोकतंत्र जातीय वैषम्य को मिलाने में सहायक होगा। लेकिन हो एकदम उलटा रहा था। जिन नेताओं पर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी थी, वे चुनावों में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते थे। पुरोहितों के दिखावे और आडंबर में कोई कमी नहीं आई थी। कहां यह विश्वास जगा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ऊपर से समाज के निचले वर्गों पर होने वाले जाति-आधारित हमलों में कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक प्रकार से उन्होंने साफ कर दिया था कि हिंदू धर्म के नेता अपनी केंचुल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। वे जाति और धर्मांधता को स्वयं नहीं छोड़ने वाले। लोगों को स्वयं उसके चंगुल से बाहर आना पड़ेगा। पिछले आंदोलनों से यह सीख भी मिली थी कि जाति-मुक्त समाज के लिए धर्म से मुक्ति आवश्यक है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है। जियो और जीने दो उसका आदर्श है। मामला धार्मिक हो या सामाजिक, मनुष्य यदि अपने विवेक से काम न ले तो उसके मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं है।

पिछड़ी जाति के किसान परिवार में हुआ रामस्वरूप वर्मा का जन्म

रामस्वरूप वर्मा का जन्म कानपुर(वर्तमान कानपुर देहात) जिले के गौरीकरन गांव में पिछड़ी जाति के किसान परिवार में दिनांक 22 अगस्त 1923 को हुआ था। उनके पिता का नाम वंशगोपाल और मां का नाम सुखिया देवी था। चार भाइयों में सबसे छोटे रामस्वरूप वर्मा की प्राथमिक शिक्षा कालपी और पुखरायां में हुई। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। वहां से 1949 में हिंदी में परास्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। वे शुरू से ही मेधावी थे। हाईस्कूल और उससे ऊपर की सभी परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की थीं।

छात्र जीवन से ही रामस्वरूप वर्मा की रुचि राजनीति में थी। वे समाजवादी विचारधारा के निरंतर करीब आ रहे थे। उनका संवेदनशील मन सामाजिक ऊंच-नीच और भेदभाव को देखकर आहत होता था। लोहिया उनके आदर्श थे। माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा उच्चाधिकारी बने। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए रामस्वरूप वर्मा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं दीं और उत्तीर्ण हुए। उन्होंने प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने इतिहास को चुना था और सर्वाधिक अंक उसी में प्राप्त किए थे, जबकि परास्नातक स्तर पर इतिहास उनका विषय नहीं था। यह उनकी मेधा ही थी। एक अच्छी नौकरी और भविष्य की रूपरेखा बन चुकी थी, लेकिन नौकरी के साथ बंध जाने का मन न हुआ। वे स्वभाव से विनम्र, मृदुभाषी तथा आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। आत्मविश्वास उनमें कूट-कूट कर भरा था। इसलिए प्रशासनिक सेवा के लिए साक्षात्कार का बुलावा आया तो उन्होंने शामिल होने से इन्कार कर दिया।

महज 34 साल की उम्र में बने विधायक

परिचितों को उनका फैसला अजीब लगा। कुछ ने टोका भी। लेकिन परिवार को उनपर भरोसा था। इस बीच उनकी डॉ. राममनोहर लोहिया और सोशलिष्ट पार्टी से नजदीकियां बढ़ी थीं। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत के लिए उन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष को ही चुना। वे सोशलिष्ट पार्टी के सदस्य बनकर उनके आंदोलन में शामिल हो गए। 1957 में उन्होंने ‘सोशलिस्ट पार्टी’ के उम्मीदवार के रूप में कानपुर जिले के भोगनीपुर से, विधान सभा का चुनाव लड़ा और मात्र 34 वर्ष की अवस्था में वे उत्तरप्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। यह उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का आरंभ था। अगला चुनाव वे 1967 में ‘संयुक्त सोशलिष्ट पार्टी’ के टिकट पर जीते। गिने-चुने नेता ही ऐसे होते हैं, जो पहली ही बार में जनता के मनस् पर अपनी ईमानदारी की छाप छोड़ जाते हैं। रामस्वरूप वर्मा ऐसे ही नेता थे। जनमानस पर उनकी पकड़ थी। लोहिया के निधन के बाद पार्टी नेताओं से उनके मतभेद उभरने लगे। 1969 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और जीते। स्वतंत्र राह पकड़ने की चाहत में उन्होंने 1968 में ‘समाज दल’ नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। उद्देश्य था, समाजवाद और मानवतावाद को राजनीति में स्थापित करना। लोगों के बीच समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना। उनका दूसरा लक्ष्य था, ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए अर्जक संघ की वैचारिकी को घर-घर पहुंचाना।

समाज दल और शाेषित दल का विलय

रामस्वरूप वर्मा द्वारा समाज दल की स्थापना से कुछ महीने पहले जगदेव प्रसाद ने 25 अगस्त 1967 को ‘शोषित दल’ का गठन किया था। दोनों राजनीतिक संगठन समानधर्मा थे। क्रांतिकारी विचारधारा से लैस। ‘शोषित दल’ के गठन पर जगदेव प्रसाद ने ऐतिहासिक महत्त्व का, क्रांतिकारी और लंबा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था—

‘जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डालने जा रहा हूँ, वह लम्बी और कठिन होगी। चूंकि मै एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ इसलिए इसमें आने-जाने वालों की कमी नहीं रहेगी। परन्तु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जायेंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जायेंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। ’

जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा दोनों व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं से मुक्त थे। दोनों ने साथ आते हुए 7 अगस्त 1972 को ‘शोषित दल’ और ‘समाज दल’ के विलय कर बाद ‘शोषित समाज दल’ की स्थापना की। 1980 तथा 1989 के विधानसभा चुनावों में वर्मा जी ने ‘शोषित समाज दल’ के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। दोनों बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की। 1991 में उन्होंने ‘शोषित समाज दल’ के उम्मीदवार के रूप में छठी बार विधान सभा चुनावों में जीत हासिल की।

मानव-मानव एक समान का नारा

राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही रामस्वरूप वर्मा वंचित तबके को आडंबर वाले जातिगत व्यवस्था से बाहर निकालना चाहते थे। वे मानते थे कि भारतीय समाज के बड़े हिस्से के पिछड़ेपन का मूल कारण है—धर्म के नाम पर आडंबर। तरह-तरह के कर्मकांड और रूढ़ियां। शताब्दियों से दबे-कुचले समाज को पंडित और पुजारी तरह-तरह के बहाने बनाकर लूटते रहते थे। ‘अर्जक संघ’ के गठन का प्रमुख उद्देश्य लोगों को धर्म के नाम किए जा रहे छल-प्रपंच और पाखंड से मुक्ति दिलाना था।

हालांकि यह कोई नई पहल नहीं थी। जाति मुक्ति के लिए पेशा-मुक्ति आंदोलन की शुरुआत 1930 से हो चुकी थी। आगे चलकर अलीगढ़, आगरा, कानपुर, उन्नाव, एटा, मेरठ जैसे जिले, जहां चमारों की संख्या काफी थी─उस आंदोलन का केंद्र बन गए। आंदोलन का नारा था─‘मानव-मानव एक समान’। उन दिनों गांवों में मृत पशु को उठाकर उनकी खाल निकालने का काम चमार जाति के लोग करते थे। जबकि चमार स्त्रियां नवजात के घर जाकर नारा(नाल) काटने का काम करती थीं। समाज के लिए दोनों ही काम बेहद आवश्यक थे। मगर उन्हें करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। अछूत मानकर उनसे नफरत की जाती थी। डॉ. आंबेडकर की प्रेरणा से 1950-60 के दशक में उत्तर प्रदेश से ‘नारा-मवेशी आंदोलन’ का सूत्रपात हुआ था। उसकी शुरुआत बनारस के पास, एक दलित अध्यापक ने की थी। चमारों ने एकजुटता दिखाते हुए इन तिरस्कृत धंधों को हाथ न लगाने का फैसला किया था। इससे दबंग जातियों में बेचैनी फैलना स्वाभाविक था। आंदोलन को रोकने के लिए उनकी ओर से दलितों पर हमले भी किए गए। बावजूद इसके आंदोलन जोर पकड़ता गया।

रामस्वरूप वर्मा अपने संगठन और सहयोगियों के साथ ‘नारा मवेशी आंदोलन’ के साथ थे। जहां भी नारा-मवेशी आंदोलन के कार्यक्रम होते अपने समर्थकों के साथ उसमें सहभागिता करने पहुंच जाते थे। अछूतों के प्रति अपमानजनक स्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ‘अछूतों की समस्याएं और समाधान’ तथा ‘निरादर कैसे मिटे’ जैसी पुस्तिकाएं लिखी।उनमें जातीय आधार पर होने वाले शोषण और अछूतों की दयनीय हालत के कारणों पर विचार किया गया था। चमार जाति के लोगों द्वारा पारंपरिक पेशा जिसमें मरे हुए पशुओं की खाल निकालना और उनकी लाशों को उठाना आदि शामिल था, के बायकाट की सवर्ण हिंदुओं में प्रतिक्रिया होना अवश्यंभावी था। उनकी ओर से चमारों पर हमले किए गए। रामस्वरूप वर्मा ने प्रभावित स्थानों पर जाकर न केवल पीड़ितों के साथ खड़े रहे।

रामस्वरूप वर्मा एक समतामूलक मानववादी समाज की स्थापना के लिए शिक्षा को आवश्यक उपकरण मानते थे। उनका जोर सामाजिक शिक्षा पर भी था। इसके लिए उन्होंने ‘अर्जक साप्ताहिक’ अखबार भी निकाला। उसका मुख्य उद्देश्य ‘अर्जक संघ’ के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना था।

किसान सबसे अच्छे अर्थशास्त्री

1967-68 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो रामस्वरूप वर्मा को वित्तमंत्री का पद सौंपा गया। उस पद पर रहते हुए उन्होंने जो बजट पेश किया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया था। बजट में 20 करोड़ लाभ का दर्शाया गया था। उससे पहले मान्यता थी कि सरकार के बजट को लाभकारी दिखाना असंभव है। केवल बजट घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान में भी यही परिपाटी चली आ रही है। जहां घाटे को नियंत्रित रखना ही वित्तमंत्री का कौशल हो, वहां लाभ का बजट पेश करना बड़ी उपलब्धि जैसा था। केवल ईमानदार और विशेष प्रतिभाशाली मंत्री से, जिसकी बजट निर्माण में सीधी सहभागिता हो─ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। बजट में सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे लोकोपकारी कार्यों हेतु, उससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग डेढ़ गुनी धनराशि आवंटित की गई थी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव भी था। इस सब के बावजूद बजट को लाभकारी बना देना चमत्कार जैसा था। उस बजट की व्यापक सराहना हुई। रामस्वरूप वर्मा की गिनती एक विचारशील नेता के रूप में होने लगी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उनका कहना था कि उद्योगपति और व्यापारी लाभ-हानि को देखकर चुनते हैं। घाटा बढ़े तो तुरंत अपना धंधा बदल लेते है। लेकिन किसान नफा हो या नुकसान, किसानी करना नहीं छोड़ता। बाढ़-सूखा झेलते हुए भी वह खेती में लगा रहता है। वह उन्हीं मदों में खर्च करता है, जो बेहद जरूरी हों। जो उसकी उत्पादकता को बनाए रख सकें। इसलिए किसान से अच्छा अर्थशास्त्री कोई नहीं हो सकता। जाहिर है, बजट तैयार करते समय सरकार के अनुत्पादक खर्चों में कटौती की गई थी। कोई जमीन से जुड़ा नेता ही ऐसा कठोर और दूरगामी निर्णय ले सकता था।

देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता की चर्चा अकसर होती है। मगर बौद्धिक आत्मनिर्भरता को एकदम बिसरा दिया जाता है। यह प्रवृत्ति आमजन के समाजार्थिक शोषण को स्थायी बनाती है। समाज का पिछड़ा वर्ग जिसमें शिल्पकार और मेहनतकश वर्ग शामिल हैं, अपने श्रम-कौशल से अर्जन करते हैं। जब उसको खर्च करने, लाभ उठाने की बारी आती है तो पंडा, पुरोहित, व्यापारी, दुकानदार सब सक्रिय हो जाते हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तरह-तरह के कर्मकांडों, आडंबरों, ब्याज और दान-दक्षिणा के नाम पर─वे उसकी मामूली आय का बड़ा हिस्सा हड़पकर ले जाते हैं। धर्म मनुष्य की बौद्धिक आत्मनिर्भरता, उसके वास्तविक प्रबोधीकरण में सबसे बाधक है। लेकिन जब भी कोई उसकी ओर उंगली उठाता है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तुरंत परंपरा की दुहाई देने लगता है। इस मामले में हिंदू विश्व-भर में इकलौते धर्मावलंबी हैं, जो पूर्वजों के ज्ञान पर अपनी पीठ ठोकते हैं। कुछ न होकर भी सबकुछ होने का भ्रम पाले रहते हैं। तर्क और बुद्धि-विवेक की उपेक्षा करने के कारण कूपमंडूकता की स्थिति में जीते हैं। अर्जक संघ कमेरे वर्गों का संगठन है। धर्म या संप्रदाय न होकर वह मुख्यतः जीवन-शैली है, जिसमें आस्था से अधिक महत्त्व मानवीय विवेक को दिया जाता है। उसका आधार सिद्धांत है कि श्रम का सम्मान और पारस्परिक सहयोग। लोग पुरोहितों, पंडितों के बहकावे में आकर आडंबरपूर्ण जीवन जीने के बजाय ज्ञान-विज्ञान और तर्कबुद्धि को महत्त्व दें। गौतम बुद्ध ने कहा था─‘अप्पदीपो भव। ’ अपना दीपक आप बनो। अर्जक संघ भी ऐसी ही कामना करता है।

सामाजिक शिक्षा पर रहा जोर

अपने विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रामस्वरूप वर्मा ने ‘क्रांति क्यों और कैसे’, ‘ब्राह्मणवाद की शव-परीक्षा’, ‘अछूत समस्या और समाधान’, ‘ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे?’, ‘मानवतावादी प्रश्नोत्तरी’, ‘मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक’, ‘निरादर कैसे मिटे’, ‘सृष्टि और प्रलय’, ‘अम्बेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली’, जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। उनकी लेखन शैली सीधी-सहज और प्रहारक थी। ऐसी पुस्तकों के लिए प्रकाशक मिलना आसान न था। सो उन्होंने उन्हें अपने ही खर्च पर प्रकाशित किया। जहां जरूरी समझा, पुस्तक को मुफ्त वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है। रामस्वरूप वर्मा स्वयं हिंदी के विद्यार्थी रह चुके थे। सरकार का कामकाज जनता की भाषा में हो, इस तरह सहज-सरल ढंग से हो कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसे समझ सके, यह सोचते हुए उन्होंने वित्तमंत्री रहते हुए, सचिवालय से अंग्रेजी टाइपराइटर हटवाकर, हिंदी टाइपराटर लगवा दिए थे। उस वर्ष का बजट भी उन्होंने हिंदी में तैयार किया था। जनता को यह परचाने के लिए कि प्रशासन में कौन कहां पर है, उसके धन का कितना हिस्सा प्रशासनिक कार्यों पर खर्च होता है—बजट में छठा अध्याय विशेषरूप से जोड़ा गया था। उसमें प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों का विवरण था। उस पहल की सभी ने खूब सराहना की थी।

1970 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ललई सिंह की पुस्तक ‘सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें’ पर रोक लगा दी। यह पुस्तक डॉ। आंबेडकर द्वारा जाति-प्रथा के विरुद्ध दिए गए भाषणों संकलन थी। सरकार के निर्णय के विरुद्ध ललई सिंह यादव ने उच्च न्यायालय में अपील की। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। रामस्वरूप वर्मा कानून के विद्यार्थी रह चुके थे। उन्होंने मुकदमे में ललई सिंह यादव की मदद की। उसके फलस्वरूप 14 मई 1971 को उच्च न्यायालय ने पुस्तक से प्रतिबंध हटा लेने का फैसला सुनाया।

रामस्वरूप वर्मा ने लंबा, सक्रिय और सारगर्भित जीवन जिया था। उन्होंने कभी नहीं माना कि वे कोई नई क्रांति कर रहे हैं। विशेषकर अर्जक संघ को लेकर, उनका कहना था कि वे केवल पहले से स्थापित विचारों को लोकहित में नए सिरे से सामने ला रहे हैं। उनके अनुसार पूर्व स्थापित विचारधाराओं को, लोकहित को ध्यान में रखकर, नए समय और संदर्भों के अनुरूप प्रस्तुत करना ही क्रांति है।

विचारों से कबीर, जीवन में बुद्धिवाद, तर्क और मानववाद को महत्त्व देने वाला, भारतीय राजनीति वह फकीर, 19 अगस्त 1998 को हमसे विदा ले गया।

(संपादन : नवल)

आलेख परिवर्द्धित : 29 अगस्त, 2019 2:21 PM

बहुजन समाज की फूट ही उसके विनाश का महत्वपूर्ण कारण है लेकिन उसका निदान क्या है

बहुजन समाज की फूट ही उसके विनाश का महत्वपूर्ण कारण है लेकिन उसका निदान क्या है ? --------------------------- बहुजन समाज की फूट वाकई उसके राज...

-

बौद्ध मंदिरों और विहारों का विध्वंस और पतन: एक विश्लेषण - डॉ ओम शंकर (वरिष्ठ ह्रदय रोग विशेषज्ञ हैं जो BHU में पोस्टेड है) भारत में बौद्ध ...

-

जातिवादी वर्चस्व के आगे संसद की भी नहीं चलती! by Dilip Mandal on 26 नवंबर 2010 को 11:34 बजे (26 नवंबर, 2010 को जनसत्ता के संपादकीय प...

-

लेंस संपादकीय टीवी डिबेट के कोलाहल में संभावनाओं से भरी दो आवाजें Editorial Board, Last Updated: September 12, 2025 9:17 Pm Editorial Boar...